02.25

「知の冒険・智の愉悦(よろこび)」番外編

奥倉達行の情熱が生んだ『水族四帖』

取材・文◎水田俊哉

写真◎磯貝英也

図版◎文化堂書庫、国立国会図書館デジタルコレクション

江戸後期から幕末は、傑出した本草学者や博物学者、研究家が現れ、植物や動物、鉱物についての研究が大きく進んだ。なかでも魚類分野は当時のヨーロッパ、オランダやイギリスをしのぐほどの研究が行われていた。その成果が端的に表れているのが、彼らが制作した魚類図譜だ。ここでは、画家、奥倉辰行(おくくらたつゆき)の水族四帖(すいぞくしちょう)』などに注目して紹介する。

江戸後期、特に幕末は、船の生け簀(いけす)と各港の生け簀を使った鮮魚の流通システムが確立され、江戸市中では日本橋の魚河岸を中心に、各要所に魚市が立つようになる。その結果、江戸前寿司のような食文化が成立するようになる一方で、市場には日本全国から集められた奇怪な魚や珍魚も並ぶようになる。

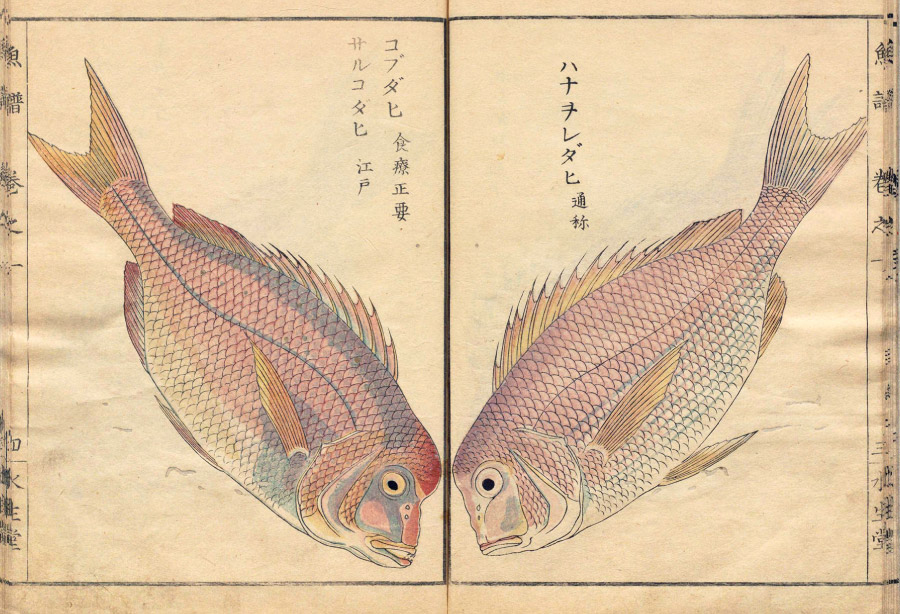

コブダイ(カンダイ)の図。「肉はハタに似て、少し磯臭く上品ではない」という大店の伊勢忠のコメントが画稿として記されている。確かに夏のコブダイは……。辰行の取材能力をうかがわせる記述だ。

(『水族四帖』〈夏〉)より

そうした市場へ写生ノートを手にし、毎日のように訪れる熱心な人物がいた。それが奥倉辰行〈生年不明~1859年〉だ。辰行は江戸神田町(現・東京都千代田区)の青物商の長男として生まれ、通称・甲賀屋長右衛門、号は魚仙(ぎょせん)。幼少から独学で絵を描き親しんでいたが、幸運にも湯島に住む書誌学者、狩谷棭斎(かりやえきさい)〈1775~1835年〉に画才を認められる。

「棭斎は当時、『和名類聚抄』(わめいるいじゅうしょう)という平安時代にできた漢字辞書の研究に熱中しており、その関連で魚種を判別する決め手に写生画の活用を考えていました。そこで画才のある辰行に写生にかかる経費などの金銭的な援助をする代わりに、万にも達する日本近海魚の図示する作業を進めたのです」と、辰行について博物学者で作家の荒俣宏さんは話す。

『魚仙水族写真』

写真とは精密な写生画のこと。写生と他の魚類図譜からの転写を合わせ、海水魚、淡水魚からヘイケガニやクラゲなどまで、計720以上の図が収められている。彩り豊かな図には、魚名、異名や方言名、特徴、味なども注記され、魚に関する奥倉辰行の知識の豊かさが感じられる。

辰行の魚市場通いはこうして始まったのだが、市場で話を聞き集めるだけでは足りず、港で釣り糸を垂れる釣り師や釣り船の船頭、料理屋の板前など、魚を扱う人を見れば何らかの教えを乞うほど、魚について熱心に話題を集めたという。

また幸運なことに、幕府に重用されあらゆる分野で膨大な量の博物図譜を残した本草学者、栗本丹洲(くりもとたんしゅう)〈1759~1834年〉との交流があった。当時、博物図譜を持つ者は限られていたため博物学者や画家は、先人の優れた図譜を手元に残すため転写するには、転写希望者が所有者の家に赴くのが普通だった。丹洲は自身の著作の転写希望者に対して門戸を広げており、辰行も家が近いことから度々訪れていたという。そして、一介の町人には見ることなどできない貴重な図譜や資料を見せてもらい、丹洲は辰行の途方もないフィールドワークから得た魚類情報と画才に刺激を受け、お互いの見聞を高め合ったという。

丹洲は転写だけでなく、生物をできるだけ継続的に観察して写生し、ほぼ実物大で彩色図を起こすという手法をとっていた。辰行はその手法を学び、徹底した観察力と飛びぬけた写生技術を駆使して『水族四帖』の他に『魚仙水族写真』、『魚仙新説』、『水族写』〈鯛部(たいぶ)〉などを 残したのだ。

「奥倉辰行の偉大なところは、こうして得た魚類の図像情報の一部を彩色図譜として刊行したことです。これは他の魚類学者にはできない仕事でした。江戸の殿医であった丹洲でさえ刊行本は、墨一色の図を入れた『皇和魚譜』一点にすぎません。しかし奥倉辰行の『水族写真』〈鯛部〉は、鯛と呼ばれる魚、約90種を色刷りし、その後、自ら魚仙と号した奥倉は『水族四帖』という詳細な彩色図譜も残しています」と、荒俣さんは言う。

丹洲は本草学者や医師としての立場から、薬品として重用される植物や動物の知識を豊富に持ち、例えば精力剤になるとされていたイモリの黒焼きなども、研究対象として図譜に反映させていた。しかし、辰行の場合は、自分の興味の赴くまま心ゆくまで観察、写生、取材を行い、荒俣さんが指摘する『水族写真』〈鯛部〉のように、当時としては娯楽的な要素も含んだ魚類図譜を発表している。また画稿には、さまざまな文献の引用も欠かさずに記され、自分自身の雑感のようなものまで加えられている。その興味の幅はかなり鋭角的で、いうなれば魚オタク的視点でもある。ただその結果、多くの彩色魚類図譜が制作され、下町の青物商を営む一人の博物愛好画家が、江戸の有名な博物学者をしのぐ貴重な資料を現代に残しているわけだ。

『水族四帖』を見ていると辰行が、朝早くから日本橋の魚河岸で写生帖を小脇に携えて「ごめんよ、ごめんよ!」と歩き回っている姿、船頭を仕立てた小舟の舳先(へさき)に座り、釣った魚とにらめっこしながら、筆を走らせている姿が思い浮かぶのだ。

(生年不明~1859年)

江戸神田多町(現・東京都千代田区)で青物商の長男として生まれる。通称・甲賀屋長右衛門、号は魚仙。幼少から独学で絵を描き親しみ、代表作の『水族四帖』は、春、夏、秋、冬に分けて編集。『魚仙水族写真』には、詳細な情報が書き込まれた約720枚以上の江戸前の海水魚、淡水魚からヘイケガニやクラゲなどまで描かれている。