03.12

―水際の奇跡を眺める、もう一つの釣り世界―

松永正津(魚拓アーティスト)

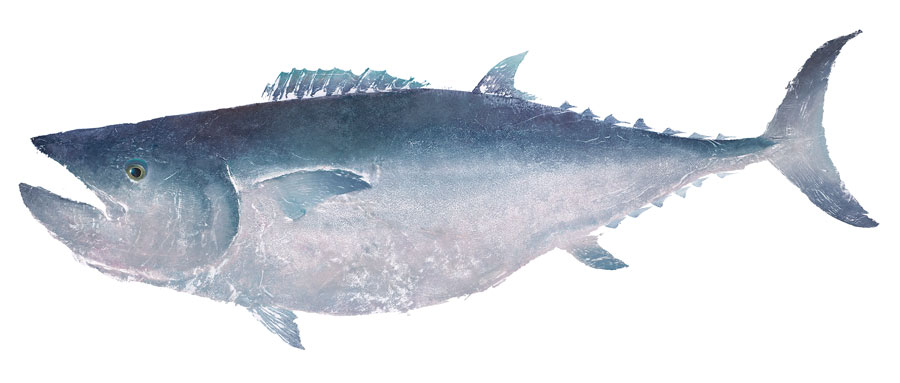

「釣り上げてこその美と技」

原寸大の釣果記録からアートの領域へ

取材・文◎フィッシングカフェ編集部

写真◎狩野イサム

「日本で現存する最古の魚拓は、天保10(1839)年、現在の東京都墨田区錦糸町付近で釣られた鮒の魚拓、『錦糸堀の鮒』とされています。庄内藩9代藩主・酒井忠発が釣り上げたフナだとされ、現在は山形県の鶴岡市郷土資料館に所蔵されています」と、魚拓アーティストとして世界から注目を集める松永正津さんは言う。

そして、魚拓が作られた庄内藩では、肉体や精神を自然の中で鍛える釣りを武士のたしなみとして奨励していたため、ある意味「釣りも戦場(いくさば)」として捉えられていた。魚との勝負に勝つということは、敵の武将の首を取ったのと同じで、魚拓を証拠として残したのではないかと。

「日本最古の魚拓と同じ手法が、私が現在やっている直接法です。直接法は拓すほどに難しく、私も思うような作品ができるまで時間がかかりました。中国の拓本の技術を応用した間接法は、和紙や絹布をのりの引いた魚の上に貼り、墨や絵の具を吸わせたタンポでその上をたたき、魚体を写し取る方法です。

間接法のカラー魚拓はイラストレーションのような面白さはありますが、魚拓本来の味わいは薄れてしまうと思います。その反面、直接法は偶然によって生まれる面白さがあるし、一発勝負のすごさがあります。それに目以外、筆を入れません」

松永さんは約50年間魚拓を取り続けているが、魚は平面ではないためどうしてもしわができ、失敗する可能性は常にあるそうだ。メータークラスの魚になるとそれが顕著になるという。また、魚拓は生ものが相手だ。まずは魚を手に入れないと話にならない。

「バブル経済の全盛期には、魚拓の依頼がものすごく多かったです。しかも『日本記録を釣った』とか、『世界記録を更新した』という大物です。その魚拓を取るときは、しわの処理が大問題になります。

魚は背びれから頭にかけて丸みがあって下がっているから、その部分の“しわ切り”がなかなか難しいのです。大きな魚のときは魚を動かすことができませんから、絵の具を塗ったら大きな紙を私とお弟子さんの2人で持って、私がしっぽのほう、お弟子さんが頭のほうに立って、尻尾の方から徐々に拓を取っていきます。お弟子さんのほうからは私の手が見えませんから、2人の呼吸がちょっとでもずれると失敗なのです。でも直接方ではウロコ1枚1枚の模様まで出て、同じものが2枚とできません。それが本当の魚拓だと思うのです」

松永さんは、子どもの頃から釣りが好きで、魚拓の原点はそこだという。また小学生になると絵画を習うようになり、その筆を使い大きな魚を釣ったら自分で墨を付けて拓を取っていたそうだ。社会人になっても釣りと絵を続け、太平洋側なら鹿児島県から三重県、日本海側なら石川県から兵庫県の香美(かみ)まで、時間があれば釣りに出掛けた。その頃の釣りの経験が、今、魚拓を制作するうえで非常に役に立っているそうだ。

「自分で釣りをすると釣った魚が何分後に、どう色が変わっていくかが覚えられます。私は魚拓を依頼された場合、何色にしたいのか必ず確認します。オナガグレにしてもコバルトブルーから真っ黒まで、体色は刻々と変わっていきます。そこで依頼者の好みの色を聞いて、できるだけそれに近い色を出してあげるようにしています。

マダイも水の中を泳いでいるときは、ビニールの袋のように白いのです。ところが、それを釣り上げると色が出てきます。釣り上げて10分後と20分後ではまったく色が違います。私はサクラダイのようなピンク系も好きですし、80~90cmクラスの渋い色、茶黒みたいな色も好きです。そこは、センスとの兼ね合いですね」

魚の体色が時間と共にどう変化していくかは、すべてデータに残しているが、その基本となるのは、やはり釣りの記憶だという。また、同じ絵の具を使っているお弟子さんから「何で先生と自分の作品は色合いが違うのですか?」と聞かれることがよくあるそうだ。単純にいろいろな絵の具を塗ってグラデーションを作っても、それだけでは深みや味もでない。たとえばマダイの魚拓の場合、赤、黄土色、白でグラデーションを出すが、その階調でさまざまな色を加えていくことで深みが出るのだという。そうした深みを出すには釣った魚の色の変化を生で見て、どれだけ記憶しているかがポイントなのだそうだ。

魚拓とは釣り人の息づかいが聞こえてくるようでなくてはならない。松永さんほどのベテランでも常にそこを目指しているという。

元展美術協会理事審査員(日本画)1939年大阪市生まれ。日本画家として活躍しながら、1961年より直接法魚拓を始める。1977年東洋魚拓「拓正会」を設立。1980年元展入選、大阪知事賞・市長賞ほか受賞。1994年中国より初の『彩色魚拓制作法』を出版。その後、数回中国各地で講演会及び展示会を行う。1997年日・中・台美術魚拓展を行う。2014年第66回全国カレンダー展において金賞ならびに経済産業省商務情報政策局局長賞を受賞。2019年フランス・キブロンにて「キブロン魚拓ウィーク」に参加し、フランス、イギリス他、海外のアーティストに講習および展示会などを行い、日本の魚拓文化を国内外に広く伝えている。