01.15

―水際の奇跡を眺める、もう一つの釣り世界―

内田 進(超細密画家)

内田 進(超細密画家)SUSUMU UCHIDA

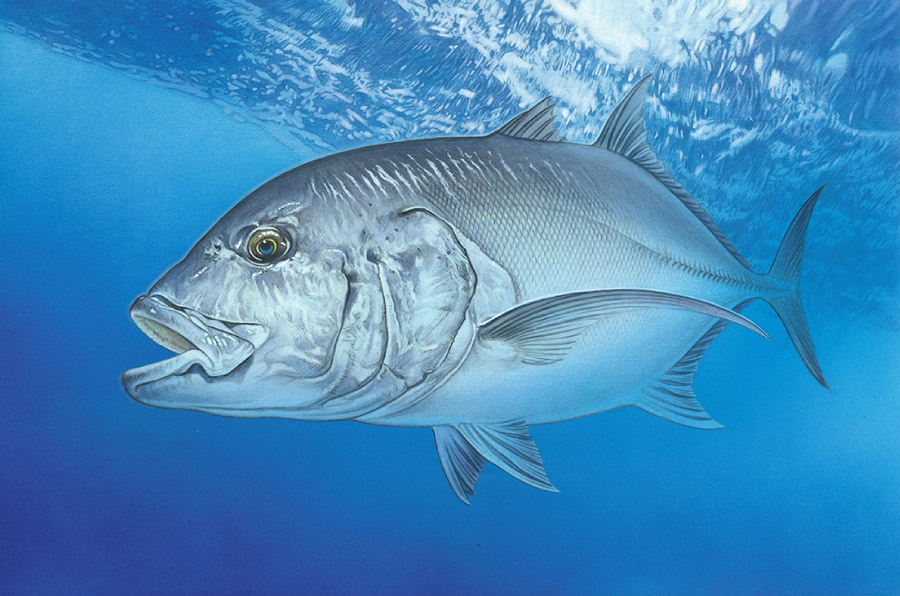

魚と釣りの躍動感に魅せられた超細密画家

取材・文◎高須賀 哲

写真◎能丸健太郎

左手に海を望みながら国道135号線を南下し、伊豆半島の温泉名所として有名な静岡県の伊東市内へ入る。さらに市の中心を流れる松川(伊東大川)沿いに車を南西に進め、伊豆急・南伊東駅から5分ほどの場所に、超細密画家の内田進さんのアトリエがある。

迫力ある魚や釣り人をモチーフにしたイラストで、多くの雑誌の表紙を飾ってきた内田進さんが描く作品は、単なる細密画ではなく、躍動感や人の感覚を刺激するシズル感にあふれている。そして、そこに描かれた釣り人や魚たち、ルアーまでもが、まるで命を宿しているかのようにアピールしてくるのだ。

内田さんのそうした独特の感性を培ったのは、温泉地だけではなく、伊豆半島東海岸の漁業拠点である伊東港の漁師町に育ったことだという。

「学校から帰ると毎日のように堤防へ行って魚を釣ったり、磯で貝を採ったり。豊かな海に恵まれたよい少年時代を過ごしました」と内田さんは語る。

幼い頃から海と親しむ一方で、絵を描くことも楽しみのひとつだった。そうして描いた内田さんの絵を見て、周囲の大人たちはその非凡さに驚き、内田さん自身も「絵が好き」から「絵が得意へ」と意識が変わり、自らの才能に早いうちに気づいていく。

高校では美術部に入部。石膏のデッサンを描いたところ、顧問の教師から芸術の道に進むといいとアドバイスされ、日本大学芸術学部美術学科デザイン科に進学する。リアルイラストを学んで卒業し、著名なイラストレーターの下で修業を積んだ後、広告代理店勤務を経て独立した。

「フリーランスになった頃、アメリカで生まれたスーパーリアリズム(超写実主義)の潮流が日本にも押し寄せていました。僕もその技法を取り入れた作品を制作していたのですが、これを描いたら誰にも負けないという、十八番のようなものが無かった。そこで考えたあげく、子どもの頃から大好きだった魚をリアルに描いてみようと思ったんです」

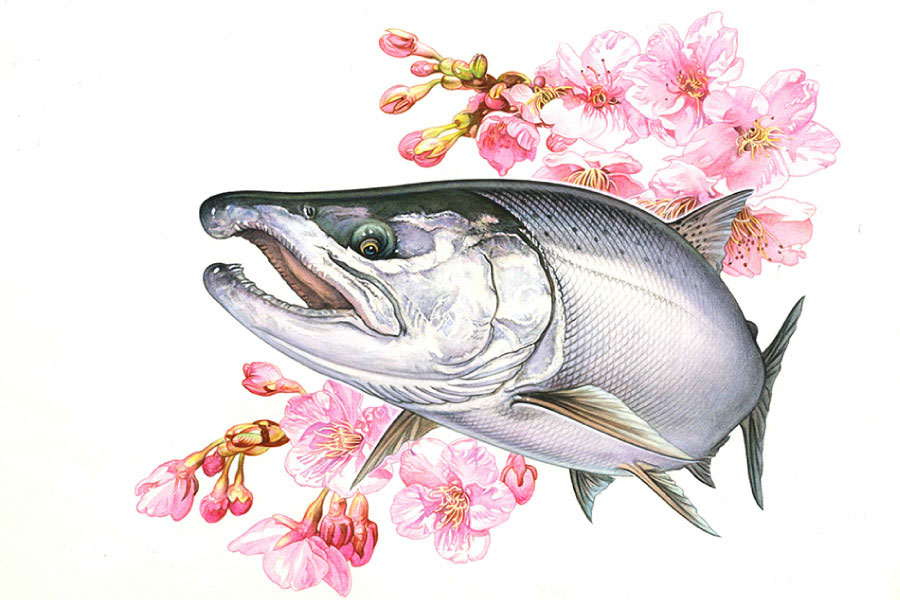

それから、現在まで続く内田さんのライフワークが始まった。一眼レフのフィルムカメラを携えて川へ赴き、魚を釣り上げては撮影し、イラストに起こした。内田さんは創作に熱中するあまり、描く対象を求めて遠方へ足を延ばす。イトウを描くため北海道、さらにはサハリンまで釣行した。アラスカではサーモンを釣りながら、1週間にわたるリバーラフティングに挑戦したこともある。

内田さんの描く魚は、とてもリアルで写実的だ。しかし、写真とはまったく異なる。写真に写った魚よりも特徴が際立ち、存在感が増している。

伊東市にある自宅には、アトリエ兼絵画教室が併設されている。自分で撮影した写真を見ながら、鉛筆で下書きすることから制作が始まる。多くのスーパーリアリズム・イラストレーターがエアブラシなどを使用して作画するが、内田さんは手書きだ。その神業ともいうべき精緻さに驚かされる。

下書きに使う鉛筆やシャープペンシル。長時間握り続けても指に負担がかからないように分厚く布が巻かれている。先端を極力細く削った鉛筆にもこだわりが見られる。

「僕は魚の絵を描くときに、“釣る、見る、触る”ということを大切にしています。実際に釣って、観察して、触れてみることが、よい絵を描くための秘訣なんです。そうは言っても、僕自身、絵を描くためだったことを忘れて釣りに熱中してしまっている場合も多々ありますが(笑)。図鑑を開くと魚を真横から正確に描いた図が載っていますが、僕にとってそれらは死んだ魚に見えます。僕は生きている魚を描きたいんです」

そうして内田さんが描いてきた魚の絵は、多くの釣り雑誌の表紙を飾り、その名前は作品と共に広く知られることとなった。

魚を描くコツについて、内田さんはこうも語る。

「『人品人格』という言葉があるように、魚にも『魚品魚格』というものがあると思うのです。同じ魚種でも若い魚はヒレも綺麗で精悍(せいかん)な表情をしている。一方、色素が沈着したりして、まるで老獪(ろうかい)な政治家のような風格がある老いた魚もいる。魚を擬人化して、その個性を捉えて描く。それによって、絵にリアリティが増すのです。釣りをしている人は、人一倍、魚の状態に敏感です。ですから、よい釣り師は上手く魚を描けるかもしれませんね」

これまでさまざまな魚種を描いてきた内田さんだが、とりわけ内水面に生息する魚をモチーフにした作品が多い。その理由について、内田さんはこう語る。

「渓流釣りをするために山の中に分け入っていくと、そこらにウドが生えていたり、カタクリの花が咲いていたりします。そんな豊かな自然の中に綺麗な川が流れていて、そこに美しいヤマメやアマゴが暮らしている。そのような環境に身を委ねて釣りをしていると、もうここから一生離れられないなと心から思えます。釣り上げたヤマメの体表のツヤなんて、いつまで眺めていても飽きません。生息環境も含めて、内水面の魚には独特の魅力があるんです」

19年前、内田さんは創作活動の拠点を東京から故郷である伊東市に移した。近くにはルアーフィッシングにうってつけの渓流も流れている。

「今でも変わらず近くの川に行っては、釣りをして、魚の写真を撮って、絵を描いています。もう50年以上、絵を描いて生きてきましたが、やはり描くことが好きだったから続けてこられたのでしょうね。自然に恵まれた伊東でゆっくりと自分の好きな絵を描いていられることに、改めて幸せを感じています」