03.27

京毛鉤の伝統を今に繋ぐ、「土佐毛鉤」の魅力より

高知市・鏡川の畔で小針を巻く『高橋毛鉤』

取材・文◎本誌編集部 写真◎津留崎 健

「土佐毛鉤の特徴は、女性が製作に大きくかかわっていることです。『高橋毛鉤』も義理の祖母である高橋千代が創業し、毛鉤の意匠も祖母が考案しました。義父の高橋生之(たかはしみちゆき)が継ぐまでは、職人の巻き手は全て女性でした。開業当初は、祖父がその毛鉤を持って毎日釣りに行き、『この針は釣れる、これは釣れない』とアドバイスしたそうです。毛鉤を巻くのが祖母で、祖父はそれをフィールドテストして商品にし、営業するというスタイルでした」と、『高橋毛鉤』3代目の山本真司さんは言う。

土佐の国には、鎌倉時代から引き継がれる鍛冶屋が多く存在し、その鍛冶技術は太平洋という豊かな漁場を背景に、漁具や釣り針にも応用され、特に頑丈でしなやかな「手打ち土佐針」は、西日本を中心に日本各地に流通した。さらに明治期になると、アユ毛鉤釣りが一般に開放され、手打ち針を京都へ行商する際に持ち帰った優美な京都のアユ毛鉤がもとになり、今から150年ほど前、明治2(1869)年に四宮琴という女性が『四宮鉤』を創業する。それが「土佐毛鉤」の始まりだ。女性ならではの繊細な毛鉤巻きの技術で多くの名作を生み出し、土佐毛鉤の知名度を全国のアユ毛鉤釣り師に飛躍的に広めたという。

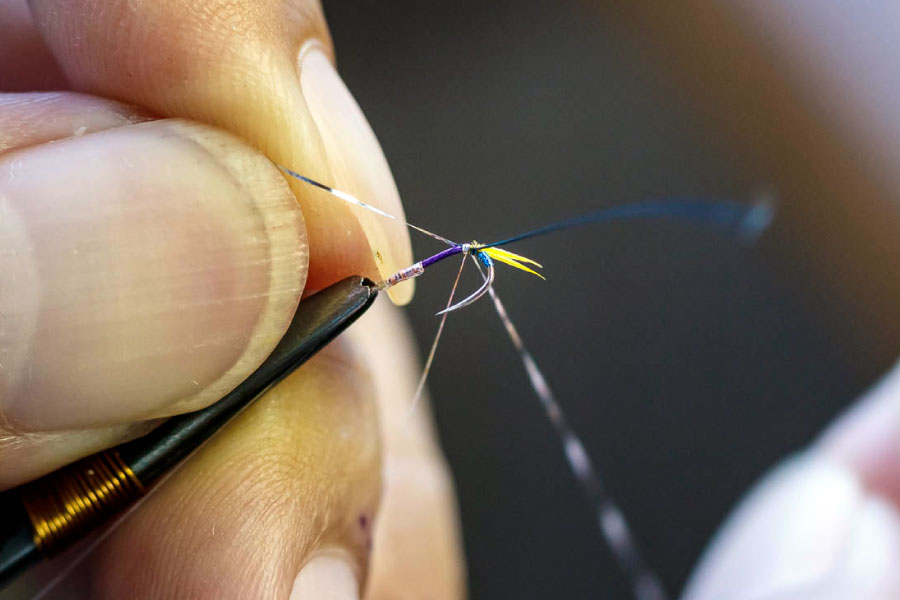

巻きの作業で一番難しいのは、最後のテールの部分の毛を広げる工程。素材は同じでも、1枚1枚の羽によって使えないものもある。毛鉤巻きで使う道具はシンプルで、ピンセットを改良したハンドバイス、ニッパー、ハサミ。この3種類であらゆる巻をこなす。

巻きの作業で一番難しいのは、最後のテールの部分の毛を広げる工程。素材は同じでも、1枚1枚の羽によって使えないものもある。毛鉤巻きで使う道具はシンプルで、ピンセットを改良したハンドバイス、ニッパー、ハサミ。この3種類であらゆる巻をこなす。

『高橋毛鉤』が創業したのは、昭和5(1930)年。その当時、高知市内にはいくつもの毛鉤工房があり、初代・千代さんはそうした工房を訪ね、毛鉤を一つ譲ってもらい、家にもどってそれを丁寧にほどきながら、独学で毛鉤作りの手順を勉強したという。その無からの努力が現在の『高橋毛鉤』の礎となっている。

3代目を受け継いだ山本さんは、もともとは愛媛県出身の会社員。勤務先が高知市内にあり、ご結婚した相手が『高橋毛鉤』2代目生之さんのお嬢さん、香百合さんだった。香百合さんは『高橋毛鉤』を継ぐつもりはなかったが、結婚後10年ほどして先代・生之さんの真摯な仕事ぶりやアユ毛鉤の繊細な技に山本さんが魅せられ、夫婦で継ぐことを決意。その後、10年近く先代から毛鉤作りの教えを請い、3代目を引き継いだという。

羽の種類は20種類くらいだが、染色によって色のバリエーションもある。一番多く使用するのは、染めても使うニワトリの白い羽。次いで、ハクチョウ、金鶏、クジャクなど。クジャクは手を加えなくても一番綺麗な羽毛だという。ニワトリやハクチョウは、自宅で染粉を使って染め、注文に応じて染め具合を調整する。

「平成15(2003)年からですから、毛鉤を巻き出して16年目です。以前は、とにかくきつく巻こう、切れる寸前まで力を入れようとばかり考えていたのですが、最近になってようやく、どこで力を緩めればよいのかわかってきました。形を整えるためには、力を抜いた巻き方も必要で、きつすぎると素材が広がりません。

土佐毛鉤の一番の特徴は、元の針が小さいことです。だいたい金の玉の付け根から頭まで1㎝に満たない8㎜ほどです。針が小さいほど、工程が細かく繊細になります。

毛鉤は針の形を活かした方がよく釣れ、いかに無駄なものを省けるかです。足し算ではなく、引き算のデザインなのです。

自分で毛鉤を巻く方は、『あれも取り入れよう、これも取り入れよう』と、過剰な巻き方になりがちですが、本当はシンプルなシルエットの毛鉤が一番釣れます。飾りたてた毛鉤は、魚の食いが立っているときは釣れるかもしれませんが、そういうことは年に1回くらいしかありません。年に1回しか使えない毛鉤を作っても仕方ありませんからね。

曲がったり折れたりしない、ギリギリのサイズの針でも大物が釣れます。むしろ食いつきの良さでは、小さい針の方が有利だと思います。今作っている毛鉤の大きさは、ほぼ1種類ですが、昔は『けしばり』といって、現行の8㎜のさらに半分以下にした2.8㎜の針の需要もありました」

「えりこく 4号 黄角 先銀入り」は、紫のラメ底に黒のニワトリの胴巻き、底に先銀入り。巻き方は、すけあき巻き。元巻きは赤ラメに黒ニワトリ。浅場、深場を問わずオールシーズン通用する。

「松風 先銀入り」は、胴巻きは青底の先銀入り。黒いニワトリ毛ですけあき巻。帯は茶二ノ字で中赤ラメ。元巻は黒つめ巻き。「えりこく 4号 黄角 先銀入り」とともに定番で根強いファンがいる。

「松風 先銀入り」は、胴巻きは青底の先銀入り。黒いニワトリ毛ですけあき巻。帯は茶二ノ字で中赤ラメ。元巻は黒つめ巻き。「えりこく 4号 黄角 先銀入り」とともに定番で根強いファンがいる。

朝から毛鉤を巻き始めて、夕方の5時半ごろまでに巻く本数は、30~40本ほど。その毛鉤の頭に奥さんの香百合さんが漆で玉を付け、乾いたら金箔を貼り出来上がる。同じ型の毛鉤でも、山本さんと先代が巻いた毛鉤は違いがあり、お客さんの中には、それをひと目で見抜く方もいる。しかも、朝に巻いた毛鉤と夕方に巻いたものでは、微妙に違うこともあるという。

プロの巻き手としては、品質が均等でないといけないが、全く同じ毛鉤を巻くということは困難を極める。試作品も年に10~20種類ほど作るが、お客さんに試してもらい、その中から定番として残るものはかなり厳しく、数年に1種類だという。

「最近は、一度にまとまった数の注文が入ることはなくなりましたが、お客さんごとにカスタマイズしてくれという注文が増えています。その中には、自分で絵を描いて『こんな感じ』と伝えてくる方もいます。そのイメージにいかに近づけるかが、腕の見せ所です。その毛鉤で『釣れたよ』と言ってもらえると、これ以上うれしいことはありません。

見えないものへ手探りしながら到達する醍醐味が、毛鉤作りの最大の魅力ではないかと思います」と、山本さんは語る。

『高橋毛鉤』3代目

1975年愛媛県生まれ。『高橋毛鉤』2代目の高橋生之氏の二女・香百合さんと結婚し、生之氏の真摯な毛鉤作りの姿勢に大きな影響を受け、3代目を継ぐ。義理の祖母である初代・高橋千代氏作の「南章」、生之氏作「一心ばり」など名毛鉤の技を踏襲しつつ、新たな毛鉤作りを追求している。