07.27

もうひとつの釣り具史「大磯式木製リール」より

“おおなわ”からリール釣りへ、湘南海岸の投げ釣りに一石を投じた「みとめや式木製リール」とは?

取材・文◎フィッシングカフェ編集部 写真◎津留崎 健

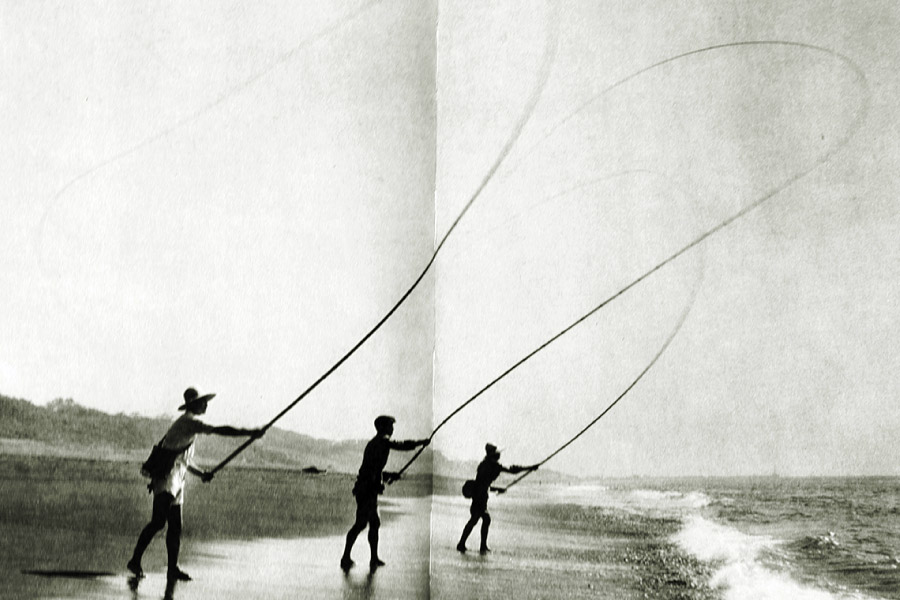

7~8メートルの重い竹の一本竿に32~36メートル、重さが400~600グラムのラインを、テンカラ釣りのように投げ続ける“おおなわ”釣り。大正から昭和期の洋画家、写真家として活躍し、戦後は「カメラ毎日」の編集にたずさわり、釣りの文化的側面を写真と随筆により、貴重な資料として残した永田一修は、“おおなわ”について次のように記録している。この「おおなわ」(大磯方言)あるいは「打ち縄」(小田原方言)が文献として残っている最古の記録は、江戸末期の著述家、黒田五龍の『釣客伝』。その後の記録は、1931年に発刊された鈴木新による『釣り百態』(大橋米吉商店刊)の「スズキ釣漁業」に出てくるという。そして、釣りのその様子は、永田一修の残した『写真集・日本の釣り』(太田書店)に詳しく記録されている。

この“おおなわ”は、相模湾の広大なビーチを背景に疑似餌の弓角を飛ばし、主に沿岸に寄ってくる小魚の群れを捕食するソウダガツオ、カツオ、イナダやカンパチなど、俗に言う“なぶら打ち”の釣りだ。縄が伸びきって、弓角の先端が海面に落ちる寸前か落ちた瞬間に、魚が水しぶきを上げて飛び上がって食おうとする姿は、壮観そのものであっただろう。そして、魚が弓角を咥えたら合わせを入れ、一気に後ろに駆け上がり、大物なら波の勢いを利用して、魚を波打ち際から砂浜に抜き上げるというものだ。

こうした投げ釣りは、戦後まで続いていたという。そして、この古典的な湘南地方の投げ釣りが、リール釣りへと変わっていくには、神奈川県の大磯町にある小さな釣り具店『みとめや』の店主が考案したリールが波紋を投げかけていた。それが後に「大磯式木製リール」と呼ばれるようになる、「みとめや式木製リール」だ。

そこで、大磯式木製リールの考案者であり開発者である『みとめや』釣り具店の尾上

「昔は投げ釣りと言えば、リールのない竿の“おおなわ”釣りです。縄は渋縄といって、より糸を渋柿で染めてテーパーまで付けていました。父はチヌの落とし込み釣りが好きで、当時から“車釣竿”を使い、名人として知られていました。車釣竿とはその名称のとおり、“車が付いた釣り竿”という意味です。その後、戦後になるとリールは、投げる分だけリールから道糸を足元に取り出し、投射器のように竿を使ってオモリを投げ、巻き取り専用に使っていたようです」と、正一さんは言う。

ベアリングを組み込むことで、回転軸がスムーズになり、遠くまで仕掛けを飛ばせるようになる。しかし、木製の本体の精度が要求され、狂いの少ない古材の太い柱の芯を削り出したという。物資の少ない戦前戦後期の大きな工夫だ。

その糸巻きの用の木製リールが、どうしたら車輪がうまく回るかと考え、投げ釣り用にボールベアリングを入れたのが、先代の榮吉氏だという。しかし、車輪が良く回転すれば、糸は遠くまで飛んでいくが、指でブレーキをかけないとバックラッシュが起きる。そのため、当時のリール釣りを会得するには個人差もあるが、丸1日の時間を費やしたという。やがて根気よく練習に励めば50メートル、70メートルと距離を伸ばすことができ、「『みとめや』の木製リールを使うと良く釣れる」と評判になり、日本全国から注文が殺到したという。

「父はリールの直径を大きくすると遠くまで飛ばせるので、小田原の木地屋さんに頼んで大きいものを作ってもらいました。また、リールの芯がずれるとベアリングが機能しないため、精密さも要求しました。そのため、木の密度も一定でなければならない。そこで昔の家を解体したときに出た、太い柱の芯の部分を使いました。太い柱の芯の部分は年輪も一定しており、年数を経て乾燥しているので、狂いが生じないわけです」

『みとめや』のリールが全国的に評判になると、小田原の木地屋がリールを作り始め、それが通称「小田原式リール」と呼ばれたリールだ。また、当時の釣り具製造メーカーも「リールで仕掛けを遠くまで飛ばせる」という評判を聞き、何度も訪ねてきたという。

そして「大磯式木製リール」が普及してからは、投げ釣りブームが加速し、昭和24年には第1回「大磯白キス投釣大会」が行われた。やがて父親から店を引き継いだ正一さんも、木製リールにマッチした投げ竿を九州のホテイチクで考案したという。

釣りの名手であった店主が考案した大磯式木製リールの発祥を機に、大磯海岸での投げ釣りが流行し、やがて全国大会の開催に至ったことを考えると、このリールが日本の釣り文化に一石を投じたことは言うまでもない。