03.25

文◎本誌編集部 写真◎狩野イサム

洗練された和モダンな宿が伝える“もてなし”という操船技術

母国語ではなく日本語で中原中也賞を受賞した米国人作家、アーサー・ビナードさんが日本建築の美しさや心づかいを最も感じるのは、伝統的な和風旅館だと言う。

今回、そうした考えを持つアーサーさんが選んだ理想的な釣り宿は、佐賀県唐津市の海辺に建つ『洋々閣』だった。全長5km、幅約1km、220ha、約100万本の黒松を中心とした玄海国立公園の一部である松林“虹の松原”に囲まれ、さらに庭には500本の松をしつらえた日本庭園の落ち着きと風格を満たす宿だ。

長蛇の列となったアーサーさんの講演後のサイン会を終え、黄昏時の福岡市内を抜け、佐賀県の唐津に到着したころには、虹の松原はすでに闇に包まれ、その闇の中に目指す『洋々閣』の控えめな看板の光がぽっと浮かんでいた。

「すごいねー。噂には聞いていたけど、僕が求めている宿のイメージにぴったりだよ」 アーサーさんは、その趣のあるたたずまいを一目見るなり、いささか興奮気味に外扉に吊り下げられた暖簾をくぐり抜け、ヒノキの一枚板の引き戸を開け、「ごめんください」と、一声かけて足を踏みいれた。

玄関の三和土(たたき)は、軽自動車が入れられるほど広く奥行きがあり、敷き詰められた石畳には、しっとりと打ち水がされている。左右の壁は粗目の仕上げ。その土壁の仕上げ具合が何とも素朴で味わい深く、その奥には、到着が遅れたにも関わらず支配人や仲居さんなど手の空いているスタッフが扇上に揃って、微笑ながらも折り目正しく出迎えてくれた。そして、到着の遅れたお詫びを入れ、ベテランの仲居さんの案内で靴を脱いで上がると、ひかえめな帳場の脇には長い廊下があり、奥には庭がのぞいていた。そしてさらに奥に進むと、渡り廊下の両側には、見事な庭園がライトアップされている。

「庭の松は、樹齢200年の老松がほとんどです。自然な感じの造園を心掛けています。ここからは見えませんが、奥のほうには枯山水もあります」と、仲居さんは我々を部屋へ導く間にも館内を説明してくれる。

「僕は日本的な宿に到着したときに、まず気にするのは、たたずまいとか内装、ライティングなど宿全体の雰囲気です。そのあとに仲居さんたちの人柄やサービスが気になる。でもこの『洋々閣』は、建物にも魅かれたけど、最初からスタッフの印象が強かったですね。凛とした応対のなかにも、思いやりが感じられる。これは一流と言われるような日本の伝統的な宿に共通したことなのですが、それがいわゆる『おもてなしの心』なのだと思う」

ひと風呂浴びてきたアーサーさんは部屋に入るなり、そう話し出した。そして、風呂のついでに館内をひと巡りし、支配人の大河内正康さんから『洋々閣』の歴史を詳しく聞いてきたらしい。

「ここの創業は1897年(明治26年)で、地形的に特殊で松浦川の流れが運んだ砂が、唐津湾の波とぶつかってでき上がった細長い砂洲の上に建っているらしい。もちろん、この辺りでは老舗の宿で、創業者は松浦党大河内家の流れをくむ、大河内政太郎氏だそうです」

創業後、経営が軌道に乗ると、政太郎氏は敷地の左右の土地を買い足し、1912年から13年にかけて全面改築を行い、現在の形になったという。

「唐津は、普通僕らは唐津焼の産地としてイメージするけど、実は江戸時代から松浦川を使った石炭運搬船の積み替え基地として、石炭買い付の薩摩藩武士などが多く訪れる場所で、さらに明治時代になると、日清・日露戦争による石炭の軍需需要が増え、石炭景気ですごい賑わいだったらしいよ」

創業当時からさまざまお客が訪れたが、なかには人力車に釣り道具と自慢の竿を忍ばせ、この宿でくつろぎ、翌朝また人力車に乗って雇った船頭と船の待つ港へでかける――。そうした財を成した釣り好きの御大尽たちがいたことは、容易に想像できると、アーサーさんは言う。

現在『洋々閣』は、平成18年より五代目にあたる大河内正康氏が支配人として引き継ぎ、呼吸しているかのような和風構造建築の良さと“もてなしの心”を尊重しながらも洗練されたインテリアの要素を加え、ゲストが長逗留できる憩いの空間を演出している。まさに、“ハイクォリティーな和モダンの宿”である。

「日本料理の基本である五味五食、五感を大切にしながら、私なりの味を出せるか、また、『唐津焼き』と料理の出会いをどのように実らせて行くのか、まだまだ道は遠いのですが……」と、石川健一料理長は洋々閣の料理に対する意気込み語る。その石川料理長も、実は板場の空いた隙にロッドを手にする大の釣り好きだという。

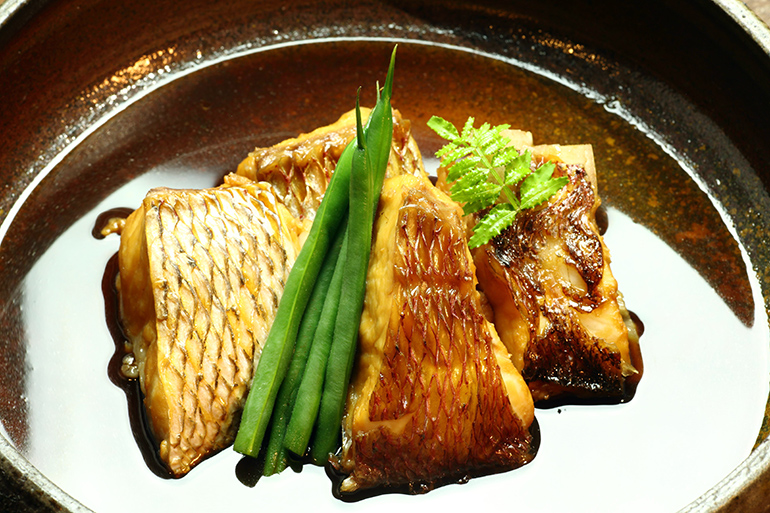

その夜は、唐津の海や山で獲れる、新鮮で豊かな食材を用いた日本料理を存分に堪能することができた。そして、風と波のとけるような子守歌のなかで一夜を過ごし、格別の朝を迎えた庭園の松を望みながら朝食を摂り、ややお遅出にも関わらず玄界灘での釣りは、思わぬ釣果に恵まれた。そして帰港後は、昨夜の繊細な和食とはうってかわり、庶民の味である波戸岬名物の「サザエのつぼ焼き屋台」へ繰り出した。

「昨日の石川料理長の味も良かったけど、このジャンクな雰囲気もいいね。日本の味の決め手は、バランスです。それがとても重要だと思います。色、味、食感、そして旬。その上手な組み合わせが、大切なのだと思う」

サザエのつぼ焼きを頬張り、アーサーさんは語りだす。

「そういう意味で昨日泊まった『洋々閣』は、すこぶるバランスがいい。僕はあの風の音と砂州の上の柔らかな安定感が、なんだか海に浮いているような印象に思えて、港に停泊している船のような印象も受けました。その船に支配人の大河内さんも仲居さんも乗り込んでいて、スタッフの協力体制は、すこぶるバランスがいい。

よく考えると、良い旅館のスタッフは、良い船の乗組員と同じだよね。お客さんに喜んでもらおうという同じ目的を持ちながら、それぞれが、それぞれの持ち場でベストの仕事をしている。宿のスタッフも航海中の船員も、状況に応じて臨機応変に対処しなければならない、という点は同じです。もし、同じ日に宿泊客が集中したらテンヤワンヤになるけれど、それでも“混んでいるからサービスの質が落ちてもいい”という言い訳は成り立たない。どんな状況でも、お客さんを満足させるサービスを提供しなければならない。でも、そのために一番忙しい時期に合わせて、従業員をたくさん用意しておくわけにもいかない。

経営者は限られた人材で、一番混雑する時期をどうやって乗り切るか考えておかなければならず、大河内さんが考えていることは、船長が自分の船をどうコントロールしていくかを考えていることに通じるものがあると思う。

建物に刻まれた歴史は、漁師さんの船と同じく、常に手を入れて改良しながら長く使っていくという考え方、そのものだと思います」

フロント前には屏風が飾られ、凛とした緊張感が漂う。

『洋々閣』http://www.yoyokaku.com/

『洋々閣』が歴史の変遷の中で時代を超え、なおも質の向上を目指せる理由は、支配人や女将さん、そしてスタッフそれぞれの個人のパフォーマンスがチームとして調和しているからだ。そうした質の向上を図るには、さまざまな要素があるが、絶対にはずせない要素は、“もてなし”という操船技術ではないだろうか。そう考えると、日本には「一流の釣り宿」がたくさんあると、アーサーさんは言う。