The Promised River

約束の川 Vol.29

文◎湯川 豊

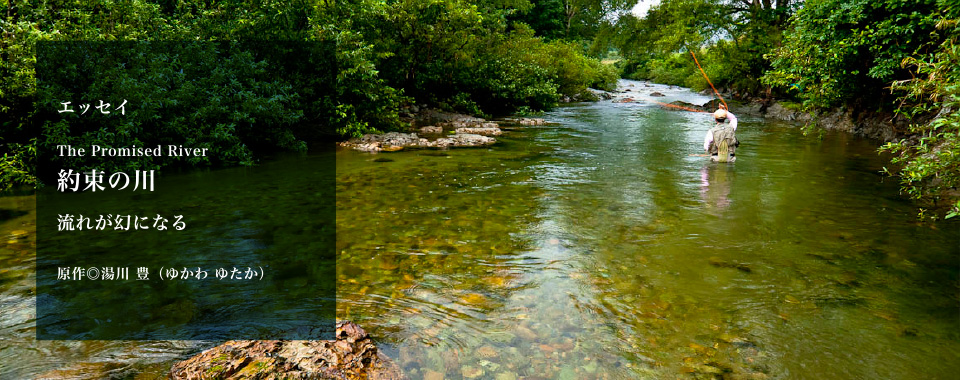

流れが幻になる

Phantom of a red creek

渓流釣りのオフ・シーズンでもあることだし、少しのんびりした話から始めたい。

僕が愛読している須賀敦子のエッセイに、『アントニオの大聖堂』という一篇がある。イタリアでも名の知れたルッカの大聖堂を、アントニオという友人と一緒に見に行った話である。朝露の中、大聖堂の美しい姿を見たことが描写されているのだが、ずっと後になってその姿をもう一度見たくなり、行ってみると記憶のなかの美しい姿はそのかけらもなかった、という話である。

記憶というもののあいまいさ、不安定さが、霧がかかる光景になぞらえて語られている。そしてこのエッセイを思い浮かべるたびに、僕の頭のなかに、必ず現れる渓谷がある。その谷は、あったのかどうか、しまいにはハッキリしなくなる。

新潟の阿賀野川の大支流の一つ、T川の支流のそのまた支流。案内してくれたのは新潟の友人のHさんだが、その小さな流れには初めて入るのだ、といった。

そこまで行くと、もう地図を見ていなかったから、谷の名前もわからないまま。晩夏の一日、そこに到着したのはちょうど昼頃だった。落差があまりない、穏やかな流れで、ただ両岸はかなり急峻な崖。左岸側に林道がついている。樹々のみどりは、おそ夏の日差しを受けて艶っぽく輝いていた。

忘れられている流れだったのだろうか、魚はよく出た。ヤマメとイワナの混棲で、ヤマメのほうが少し多い。Hさんと交互に釣りあがって、高さ二〇メートルほどのその滝にぶつかったときは、二人とも十分に釣って満足していた。時計を見ると五時過ぎ、そこで釣りをやめてもよかったのである。

半ばそのつもりで、滝から少し戻って直登できる場所を見つけ、灌木の幹や枝につかまりながら左岸の林道に出た。以前は車一台が通れるほどの道だったようだが、いまは草におおわれた山道になっている。

林道に立って、「せっかくだから滝の上を見るだけ見ようか」と僕がいうと、Hさんは当然という顔で頷いた。

* * *

山道をつたって、滝の上に出た。そこに荒涼とした秋がひろがっていた。

山道は滝の上で途絶えて、幅五メートルほどに狭くなった流れを、ススキの原っぱが取り囲んでいた。流れは、狭くなったぶんだけ水が厚く流れ、両岸は小さな土手をもっている。

何よりも、どこまでも続いているようなススキの原野に圧倒された。穂をひらいた白と茶のススキの原がゆるやかな斜面を登っていき、あまり高くはない稜線につながっているように見えたが、遠い風景はかすんでいてはっきり視認できなかった。

一面の雲が空の高くにかかり、夕日は稜線の陰に入っている。白と茶の広大な台地のひろがり。薄闇の遠くが揺れて見えるのは、ススキの穂に風がわたっているせいか。

僕とHさんは、申しあわせたようにロッドを振った。ドライ・フライに仕立てたマドラー・ミノーに、二〇センチほどのイワナがすぐに飛びついた。手もとに寄せると、ハッとするほどイワナが赤っぽかった。流れの両岸の赤い土の色にそっくりだったのだが、風景も魚体も、ひたすら気味が悪かった。

そんなふうに、突然に出現した秋のススキの原野と、そこを蛇行する赤い小川の赤いイワナが記憶に残った。

もう一度行ってみようと、僕がHさんにもちかけたのは、気味悪さが少し薄れた三年後である。あまり気乗りしないHさんの車で支流の支流を探したが、どういうわけか行きつけなかった。

僕は自分が幻を見たのではないかと恐れ、何度もHさんに確かめたりした。Hさんは奇妙な風景だったね、と保証してくれるのだが、時がたつにつれて、あれは幻ではなかったか、という思いが強くなるのだ。

* * *

風景全体、流れ全体ではなく、切りとられた一枚の絵のように、記憶のなかで輝いている映像がある。しかし、それがA沢であったかB沢であったか、はっきりしないのだ。これもじつにまどろっこしい。

年で忘れっぽくなっている? それは認めるにしても、これは去年の話なんですよ。去年の、忘れようのない、四国は仁淀川上流での体験なのだ。

集落のはずれ、流れの幅が少しずつ狭くなって、一〇メートルもあるかないか。あたたかい春の日が、夕暮れどきの斜光になって、流れの半分は薄暗い流れのなかにある。対岸の上のほうは夕日のなかで橙色に輝いているが、斜面の下の部分はりをおびて、その翳りが流れにも溶けこんで、水面は見やすくないのだ。

エルクヘアー・カディスの十二番を投げる。これならば、見逃すことはない。たてつづけに、アマゴがかかった。一五センチから二〇センチほどの小ぶりだが、夕暮れどきのせいか、みな動きが活発だ。

一匹だけ、これは大きいぞ、と思うのをかけた。手もとに寄せると、アマゴではなくヤマメ。混棲だからそれはいいのだが、二三センチほどのこのヤマメは、体側にサクラ色がにじんでいて、産卵期のそれに見まごうような色あい。流れには、さっきからヤマザクラの花びらがしきりに流れていて、あの花びらを食べたせいかと一瞬思い、すぐに自ら苦笑するしかなかった。

四国でこそ味わえる、穏やかで花やかな春の夕暮れ。にもかかわらず、あれが仁淀川上流のどの支流だったのか、連日同じような流れを駆けめぐったせいで、記憶の霧がかかってしまった。やれやれ、せめて一枚の映像の絵だけは、流れ去らないことを願う。