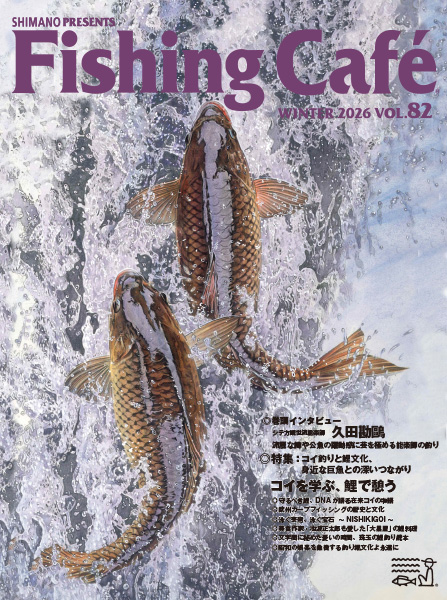

WINTER 2026 VOL.82

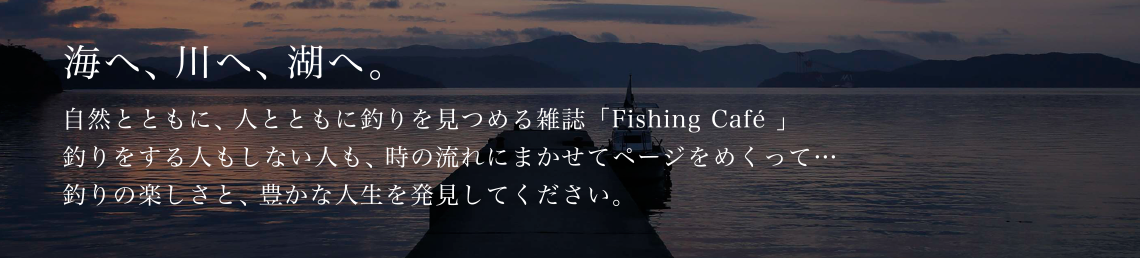

コイ釣りと鯉文化、身近な巨魚との深いつながり

コイを学ぶ、鯉で憩う

コイ釣りと鯉文化、身近な巨魚との深いつながり

コイを学ぶ、鯉で憩う

- 3

シテ方観世流能楽師

久田勘鷗

流麗な鱒や公魚の躍動感に芸を極める能楽師の釣り - 11

コイ釣りと鯉文化、身近な巨魚との深いつながり

コイを学ぶ、鯉で憩う

- 13 ◎ 守るべき鯉、DNAが語る在来コイの物語

- 17 ◎ 欧州カープフィッシングの歴史と文化

- 23 ◎ 泳ぐ芸術、泳ぐ宝石 ~NISHIKIGOI~

- 27 ◎ 美食作家・池波正太郎も愛した「大黒屋」の鯉料理

- 31 ◎ 文字間に秘めた憂いの時間、珠玉の鯉釣り読本

- 34 ◎ 昭和の娯楽を象徴する釣り堀文化よ永遠に

◎ 巻頭インタビュー

◎ 特集

● 連載コラム

- 35 ● 太公望万歳! − [元プロ野球選手・監督 川上哲治]

- 37 ● 『釣・魚画帖』入門 − 宮田亮平

- 39 ● 釣人たちの輪舞曲 − 錦織則政

- 43 ● 釣音 − 宮沢和史

- 48 ● 町田成一の美味礼賛 − 「炭火割烹 蔓ききょう」

- 53 ● 釣りとの遭遇 − 福岡伸一

- 57 ● 魚と人 − [インディーズフィッシュの有効利用]

- 60 ● Magical Aquarium Tour − 猿渡敏郎

- 64 ● 【釣具物語】釣具、漁具の歴史とその変貌

- 68 ● Fishing Café CLUB

NEXT ISSUE VOL.83 2026年 4月 発行

「釣りを深く知る“私の釣魚読本”」

The Complete Guide of The Best Books on Fishing

― 行間に揺れる活字からの魚信 ―

水辺で釣り糸を垂らす期待感や好奇心が釣りの楽しみのひとつなら、書斎やリビングで好みのお酒を少しずつ嗜みながら、釣り関連書物の活字を追い、写真集や見知らぬ魚の図鑑を眺めるのも、かけがえのない時間です。そんな“アームチェア・アングラー”や釣りに興味を覚えはじめた方たちのために、釣り文学の雄として有名なヘミングウェイや開高健、往年の釣り師たちに多くのエールを送った井伏鱒二や高橋治。そして、昭和初期に『釣魚大全』として全12巻におよぶ実用書を執筆した上田尚など、釣りや釣り旅の魅力に迫った名作を厳選し、釣りを深く、広く知る釣り読本の世界へ案内します。

フィッシングカフェ取り扱い店舗

※五十音順

Fishing Shop フナヤ

福井店

FISHINGヒカリ

アカサカ釣具(株)

アメリカ屋漁具

イーハトーヴ釣具店

エース

オオツ釣具

かみやまつり具店

かめや釣具

岡山平井店

佐世保大塔店

サファ福山西店

下松店

総本店

鳥取店

長崎諫早店

長崎時津店

長崎戸町店

名古屋みなと店

福岡原店

松江店

宮崎店

米子店

コルソ札幌

佐々木銃砲釣具店

シマヤ釣具

木更津店

上州屋

アウトドアワールドつきみ野店

我孫子店

池袋店

牛久店

川口店

川越店

川崎東口店

坂戸店

草加店

つくば店

土浦店

長野川中島店

松戸常盤平店

三郷店

三鷹東八店

谷和原店

ジャイアント

草加店

(有)玉屋釣具店

つり吉

江戸川店

つり具センター

旭川店

屯田店

西岡店

伏古店

つりぐの岡林

戸次店

高城店

釣具の三平

上町店

土佐道路店

釣り具の天狗堂

安城店

岡崎大樹寺店

岡崎光ヶ丘店

高浜店

知立店

豊田本館

豊田ルアー館

西尾店

つり具のブンブン

LINKS UMEDA店

厚木店

大津店

柏店

岐阜店

京都伏見店

埼玉狭山店

堺店

相模原店

高井田店

高槻店

奈良郡山店

西昆陽店

ルアルア あべの店

ルアルア ルアルアくずはモール店

釣具のポイント

伊川谷店

諫早長野店

出雲店

大分高城店

岡山西バイパス店

鹿児島谷山店

熊本インター店

熊本富合店

久留米津福バイパス店

高松国分寺店

千葉蘇我店

徳島藍住店

徳島小松島店

鳥栖商工団地店

西広島バイパス店

八幡本店

八幡本店 LureStadium

播磨店

姫路店

福岡花畑本店

福山蔵王店

松山平田店

宮崎恒久店

姪浜店

山口小郡店

横浜港南台店

横浜都筑店

米子皆生店

釣具のまつお

つり具のまるきん

糸島店

伊万里本店

佐賀北部バイパス店

つり具のマルニシ

つり具のヨコオ

久留米店

本店

釣具のわたなべ

平井店

釣りのマルハン

つりよし釣具店

東海つり具

ナチュラム

長谷川釣具店

フィッシャーズ

黒埼店

金沢店

上越店

竹尾I.C店

富山店

福井店

村上店

フィッシャーマン釣具館

イチバンエイトグループ

エイト2

エイト3

アネックス

エイト大阪南

エイト京都伏見

エイト本店

エイト玉津

1BAN梅田

イチバン池田

フィッシング相模屋

フィッシングジョーズ

フィッシングハウス キヤ

フィッシングマックス

芦屋店

泉大津店

上野芝店

岸和田店

神戸ハーバー店

三宮店

なんば店

武庫川店

和歌山インター店

(有)ブルーマリン

プロショップオオツカ

川越水上公園店

プロショップ カサハラ

プロショップかつき

プロショップMOGI

プロフィッシャー・システムズナカシマ

へら竿のときわ

マニアックス

みなとや釣具店

ヨシダ釣具店

新宮店

宗像店

ルアーフライショップ上飯田